本

二十代後半から三十代半ばまではよく本を読んだ。三十代半ばでそれが終わった理由は結婚したからだ。

独身者にとって、未来は不確定であってどちらにも転ぶことも出来た。それゆえに沢山の本を読んで未来を夢想することは人生の楽しみでもあった。

ところが結婚というのは実に現実的で、読む本も又、生活のための実用書に限られるようになる。そうなると読書の面白さは半減し自ら本から離れる結果となった。もう一つの理由はPCやスマートフォンの普及も大きな理由かもしれない。

さて、僕が読んできた本の中でもっとも面白い本とは、もっとも役に立つ本か、全く役に立たない本かのいづれかであった。

「役に立たない本がどうして面白いのか?」と言うと、これこそ読む価値のある本だから。とも言える。

例えばボブ グリーンの「チーズバーガーズ」と言うコラム本がある。

発売は1986年だから僕が読んだのは二十歳そこそこの頃だった。これは当時僕の書庫でもっとも役に立たない本だった。

ところが、当時のアメリカの日常や価値観を書いてたこの本は、若かった僕に大いに刺激となった。

オートバイと音楽に明け暮れて毎日を過ごしていたあの頃。今日現在の「未来の自分の姿」など想像する暇もなく友達の家に転がり込み何日も過ごしたり、日が暮れれば酒を求めて軽い財布をポケットに突っ込んで夜な夜な街をうろついていた。あの頃の現実と対極にある本の中のニューヨークという”別世界”との間には、日本とアメリカの間にある実際の距離以上に乖離があった。

そして、何の役にも立ちそうもなかったこの本が結果的には当時”まだ見ぬアメリカ”をいつか目指す遠因にはなった。

お陰でメインランドに行くことが叶った。それも仕事で。ボブ グリーンの書いた本には「アメリカン ビート」という本もある。この本もまた僕をアメリカに誘った。さらには浅井信雄が書いた「アメリカ50州を読む」やユナイテッド テクノロジーズ コーポレーションがキャンペーンの一環で出版した「アメリカの心(1987年)」そして植草甚一の書いた「JJのスクラップ ブック」なども僕をアメリカへ誘った。

どの本も実用書とは程遠い本なので、何の役にも立たない本達だが、時間と共に役に立たなくなってゆく実用書に対して、これらの役に立たない本達はいつまでも僕に「人生を面白く生きるには?」への答えを示唆し続ける。

僕が読んできたそんな役にたたない本を、少しづつ紹介したいと思う。

昨今、携帯電話の普及によって「活字離れ」が起こっていると聞く。ところが活字離れの本当の理由は「本当に読むに値する面白い本」が本屋にないからなのだ。神田や下北沢の古本屋へ行き、面白い本を手に入れ、路地裏の喫茶店でハンドドリップの旨い珈琲を飲みながらその本を読むと、明日がもっと面白くなることがたくさん書かれてある。

まずもって書店に行き「役に立つ」と装幀に書いてある本ほど役に立たない本はない。と思った方が良い。

長く楽しめて、いつまでも面白さを与えてくれるモノは人を騙すことがない。だからそんなモノには派手な修辞は付いていない。

修辞が盛られているモノほど短命で、役に立たないモノなのだ。

面白いものは感情に対してジワッとくる。ジワッときて、そのエモーショナルな気持ちに絡みついたら最後。いつの日かズンと響く。

そしてズンと響いた後、スッと落ちる。その時、心のままに行動すれば、その行動は心の糧になる。豊かな栄養を得た心は魂を解放する行為へと向かう。そこにあるのは、ただ自分だけが持つ価値観。人の目や世間を気にするのではなく「心が赴くままに」行動することによって得た別の価値が現れる。

自分の心の声が叫ぶ「これは良い」と思える不動の価値。この価値観に従うことで、世に左右されない価値基準が生まれる。

この価値基準を生じさせる為の始めの一歩は 本 からの栄養。

楽しい人生のために、役に立たない面白い本を読もう。

無対象の世界

カジミール マレーヴィチ ( 五十殿利治 訳 )

僕がマレーヴィチを知ったのは彼が描いた「黒の正方形」を観てからだった。

彼はロシアの画家であり現代美術論者、シュプレマティズムを提唱する芸術家。ロシア アヴァンギャルドを代表する芸術家。そんな紹介の仕方はちっとも面白くもないが、要はそんな人だった。ところがこの人はものすごく面白い。そこで、ぜひこの一冊をお勧めした。

さて、ではどうして僕がロシアの画家に興味を持ったのか。

それは2001年に僕の中でアメリカが飽和状態になったからだった。

20世紀が終わり、これから21世紀が始まろうとする2000年12月31日。日本で言う大晦日の夜、僕はネバダ州ラスベガスのストリップ通りにいた。世界中から集う旅行者がこのラスベガスの目抜き通りを覆い尽くし今か今かとカウントダウンの時を待っていた。馬鹿馬鹿しくも愉快なラスベガスで、その時は訪れ、ホテルの屋上からは花火が瞬き、ホテル ベラッジオの噴水はライオネル リッチの「オールナイト ロング」にあわせて妖艶に踊っていた。僕は運よく90年代から2000年にかけて、仕事でアメリカの様々な州へ出かけ色々なものを見聞きする事ができた。そしてこの大晦日のフィナーレを持って、僕の中では未知だったアメリカが飽和状態を迎えた。つまり、アメリカというものが大体把握できたのだった。

それ以来、勿論アメリカンカルチャーは楽しく多様に満ちていたので飽きることなく僕の生活に影響を与え続けたが、ことアートに関してはジャクソンポロック以外アメリカで面白さを感じるものを見つけるのは中々困難だった。

そんな時、僕はエル リシッキーやワシリー カンディンスキー、アレクサンドル・ロトチェンコ、ウラジーミル・マヤコフスキー、カジミール マレーヴィチといったロシアのアヴァンギャルドな画家たちを知った。特にタイポグラフィについてアメリカとはまるでアプローチの仕方が違うロシアのスタイルは、イギリスやフランスとも異なり、どちらかといえばドイツ的、バウハウス的であった。それ故にこの未知の世界を探求する楽しさは果てしなく広がった。好奇心の原点に戻った気分になった。

中でもマレーヴィチの描く世界感。それは彼が表現する画もさることながらそれ以上に芸術に対する理論や切り口が面白かった。特にこのバウハウスから発行されている「無対象の世界」に書かれてある事は、どこを読んでも面白い。彼は終始新しい世界を切り開いて行った。それも未来永劫における規範となる新しい思想。「確固たる安定した状態」にある美秩序を破壊する、そんな新しい付加的要素を探して芸術論を確立した。今尚彼の理論の先を行く理論に僕はお目にかかった事がない。

パイオニアにおける共通の苦悩は、理解者を得るまでに非常に長い時間が必要である。これは新しいことに対して世界が認知するのにかかる時間の長さを表している。マレーヴィチはパイオニア故の苦悩を、苦悩と思わずそれもまた理論的に解析し、理解し、そして結論付けている。 この卓越したクールさは西側の持つシニカルなクールさと違って研ぎ澄まされた硬質なモノの様に感じる。本当に冷たいクールさなのだ。 しかし世の中からシニシズム(冷笑的振る舞い)が消えた現代においてこれくらいクールな物はそれはそれで価値がある。それこそがロシアっぽい。とも言える。

アメリカが飽和状態になったらロシアへ行こう。しばし閉ざされていたロシアと言う国を色眼鏡を外してみると、そこにはお宝のように文化や芸術が眠っているから。

スクラップ ブック

植草甚一( J・ J 氏)のことを知ったのは僕が40歳を過ぎてからのこと。

J・J 氏は何というか、代わりがいないほど”個(キャラクター)”を持っていてそのキャラクターに惹きつけられる人は多いと思う。

映画の評論でJ・ J氏のことを知る人は多いと思うけど、僕はジャズを入口にして氏のことを知った。

「モダン・ジャズのたのしみ」と銘打ったスクラップブックの12巻。これは新刊を渋谷のタワーレコードで手に入れた。これ以外はほぼ古本屋で見つけることができた。古本屋は宝の宝庫で、店主の趣味が個人の趣味と合いさえすれば、そこは最高のセレクト ブック ストアーとなる。

さて、ジャズの本を読むと「これを聴け」といった類の表現によく出会う。

「サキコロを聞いてから来い」。というのも多い。

”サキコロ”とは「サキソフォン・コロッサス(Saxophone Colossus)」と言うタイトルのソニー・ロリンズのアルバム名で、彼の代表作とも言える。今聴くと、例えばA面の3曲目「ストロード・ロード - Strode Rode」などのメロディーラインは ” THE 昭和 "と言えるレトロスペクティブな感じが漂う。このアルバムを死ぬほど聞き込んで耳を作ってから「ジャズ喫茶に来い」というのが昭和のジャズの聴き方だった。

ところがJ・J氏の場合は様子が違った、彼は様々な文化的、芸術的なモノへの深い造詣ができた後、40歳を過ぎたあたりから深くジャズにはまった。そしてそこからジャズを解読し、解説し、本を書き始めた。だからこそ「ジャズを聴いてみた」という初心者目線がその語り口であって「これを聴け」といった高所からの視線は毛ほどもない。

昭和の時代、齢を重ねた者は常々上から目線であることが当然だった時代に、氏の語り口は実にか細く、それでいて未知の世界を一緒に探求し、研究する大学院生と文学部の教授のような関係性がそこにあって、「ではやってみようか」というように試してみるという姿勢に好感が持てた。そのくせ、洋書を元に、実にディープな世界まで紐解き、その造詣の深さと探究心の深さは感心させられた。氏が特に好んでいたのはアメリカで、ジャズレコードのライナーノーツをもっとも書いていたナット ヘントフで、ダウンビート(ジャズの雑誌)のライターでもあった彼の言葉を引用し、「ナット ヘントフによると.....」という言葉を氏の書いた書物によく見かける。そこで僕もナット ヘントフを知ることになり彼の著書「ジャズカントリー」や「ジャズ イズ」などにたどり着くことになった。 ジャズを知りたい。ジャズに興味がある。という人にとって植草甚一( J・ J)氏はもっとも優しく導いてくれる人で、ジャズの水先案内としては第一人者と言える。エントリークラス向けだから内容もライトだろう。と高を括ると、それはそれで違っていて、優しい語り口調について行くと、とてもにディープな場所まで導いてくれる。だから彼の書いた本を読み、それをなぞってジャズを聴き進めるとものすごくジャズにはまってしまう。

「ブルーノートの1500番台と4000番台は押さえておけ!」というジャズの評論紙は実に多い。それはそれで1000本ノックを受けたような気分で、それなりに強者になったりするのだが、氏と共に進めば、気がつけばチャーリー パーカーから始まったジャズが、知らぬ間にブルーノートの1500番台を全て聞き終え、さらにプレステッジやアトランティック レコードの同時代モノを廻り、あっという間にオーネット・コールマンに達する。ということに至る。

そんな昭和の時代に書かれた貴重な本が植草甚一( J・ J)氏のスクラップ ブックだと思う。

ロベルト ベルガンティ

イノベーションというタイトルを本の表題に見ると、僕は拒絶反応を起こす。

学ぶことは、すなわち何か新しいことをしようと考える人がおこす最初のリアクションだからだ。その過程を経て導き出された答えは全てイノベーションへと通じるはずだ。

そのくせ、イノベーションを標榜とする書物には「このようにイノベーションすればあなたも成功する」とうたわれ「読んで学んで真似ろ。」と書いてある。

イノベーションに”真似ろ”という語彙はどこにも出てこない。

イノベーションとは新機軸、新しい切り口、新しい捉え方、新しい活用法を創造する行為。と辞書に書かれてある。つまり、イノベーションとは学ぶものでもまねるものでもない。といことに賢明な読者はまず気づく。イノベーションとは未来予測なので確かな回答はそこには存在しない。「こうかもしれない。」「こうなるはずだ。」と全てに仮説を立てて行うのがイノベーションだ。

逆にいうと、「こうだろう」「こうなってる」とすでに現象になっている事象を分析して、そこからモノや事に転嫁してゆく方法はひっくり返しても、イノベーション足り得ない。それらはマーケッティングリサーチという名の調査に始まり、その結果、帰結としてそこに乗っかるのは転用や転嫁、場合によっては剽窃(パクリ)という事になる。現象を兆しのうちにキャッチして研究開発を行い、市場性を見て商品を流通させ、さらに改良を加える。ここには「直感」を挟む余地はない。企業はその体質からして社内に一人のスーパースターを生む事はない。ゆえに個性ある”ヒカル製品”は生まれづらい環境がある。”きらり”と光るものが大きな企業から生まれる場合は、外注によって得たアイデアや意匠である場合がほとんどである。それほどイノベーションとは難しい。

ところが、常々考えていた事を翻訳してくれたかのような本に出会った。その本はロベルト バルガンティが書いた「デザイン ドリブン イノベーション」

ロベルト バルガンティ氏については昨年7月に来日し、東京大学で行われたシンポジウム「イノベーションをデザインする」で講演を行ったりしていたのでご存知の方も多いかと思うが、その彼の「モノへの切り口」自体がすでにイノベーション的思考方法であり、そこから導き出されるイノベーションの本質とは、アプローチの仕方にある。と言える。イノベーションという結果を得るためにはイノベーションというアプローチを最初に行わなければそこへは導けない。という事を僕はこの本から学んだ。イノベーションという結果を出すのは非常に難しく大変な作業である。しかしながらアプローチさえ間違えなければ、正しい結果として、新しい道は開けるように思う。

この本には発想の視点、着目点、切り口や目の付け所、モノへの考察方法が書かれてある。とても面白い本だと僕は思う。

Paul Rand

改めて活字で書かれたポール ランドの「Thoughts on Design」を読み返そうと思ったきっかけは彼とモホリ ナジ ラースローの関係を知ったからだ。

いまさらではないが、IBMやウエスティングハウス、abc(アメリカのTV局)のロゴを作った20世紀デザイン界のスーパースターと言っても良いポール ランド。

彼が活躍する以前のアメリカは、レイモンド ローウィによってすでにインダストリアル デザインが盛んに行われていて、旧態依然としたアメリカのデザインは大きく一新され冷蔵庫も車も機関車も口紅もインテリアも全てが近代化の方向に向いていた。レイモンド ローウィはフランス パリからアメリカにやってきたが故に彼が作るデザインにはどこかエスプリが効いていて「洒落てる」と言う印象と言うか匂いがデザインから醸し出されていた。

オイルメーカー シェルのデザインもレイモンド ローウィによって作られたが「100M手前から認識できるSHELLのGS(ガソリンスタンド)」と揶揄され人気を博した。

要するにアメリカのCI (コーポレート アイデンティティー)のトレンドはフランスのエスプリ旋風によって「洒落た」方向へと舵を切っていった。

そんな彼がタバコ「ラッキーストライク」のパッケージをデザインした1940年頃、デザインの理論について静かに、しかし正確かつ緻密に考察し続けた男がイリノイ州シカゴにいた。ハンガリーから1937年にアメリカに亡命してきたモホリ ナジ ラースローだ。

モホリ ナジ ラースローはハンガリーからドイツに渡りバウハウスの教授をしていたが、1928年にバウハウスを辞し、ベルリンに自分自身のデザイン・スタジオを開設した。彼がバウハウスを辞した頃に書かれ、出版された本「ニュー ヴィジョン(英約版タイトル)」はモダンデザインの核心を突く考察方法が書かれてあって、彼をバウハウスに招聘した校長のヴァルター グロピウスは後年「バウハウスが達成したものの多くは彼の功績による」と公言した。

その後ドイツはヒットラーのナチズムが台頭してきたため、彼は元バウハウスの教授陣同様、アメリカでの再出発を考えニューヨークではなくシカゴに渡りデザインの学校を興した。そんな彼の元へ現れたのが若きポール ランドだった。

ポール ランドは様々な学校でデザインを学んだものの「デザインについての考察は独学だった」と世間に風潮した。

しかしながら彼は、特にモホリ ナジ ラースローと出会って「デザインへの思考が開眼した」と話していた。ポール ランドの特徴とも言える彼のデザインの傾向の後ろにハンガリー・アヴァンギャルド、チェコ・アヴァンギャルドの影響が見え隠れする。

バウハウス、ハンガリー(そしてチェコ)アヴァンギャルド、さらにカレル タイゲ(チェコ)が得意としたモンタージュなど、当時の東欧デザインの新しい試みはポール ランドのフィルターを通してアメリカで開花した。

それ以降、フランス的エスプリは少しづつ後退をはじめ、ミッドセンチュリー(’50s)の時代に入るとリード マイルスが描き、フランシス ウルフが写した写真にバウハウス的タイポグラフを用いたブルーノートレコードが全米で人気を博す時代がやってくる。

そうして1967年にジャズプレイヤー ジョン コルトレーンが亡くなり、フリージャズまで到達したモダンジャズが終焉を迎える頃、ポストモダンを求めデザイン界は揺れ動き、アメリカは月を目指し、宇宙とコンピューターの時代が幕を開けようとしていた。そんな中、まだ何者なのか測り難い装置であったコンピュターをイメージさせるIBMのCIであるロゴ マークを考案し、TVの時代と言われた’60sにabc(アメリカン ブロードキャスティング カンパニー)社のロゴ マークを考案したポール ランドは次の時代の方向性を示すことができるデザインの水先案内人となった。

彼のデザインへの考察をまとめたのが、この「Thoughts on Design」と言う本なのだが、ハンガリー アヴァンギャルド、チェコ アヴァンギャルド、そしてカレル タイゲを通過した後に彼の本を読み返すと、なお一層面白みがあるのではないか?と思いポール ランドについて僕は再考することにした。

アメリカの次の未来に東欧の思考が影響を与えた。このアプローチの仕方はとても面白い。2018年現在アメリカで僕がもっとも気になっているブルックリンにあるデザイン事務所HOME STUDIOSのデザインにも東欧や北欧といった場所からの影響を感じることができる。またアール・デコの復活も見逃せないところだ。

これから先のデザインの流れに大きな方向性が見出せないまま一見迷走するように見える昨今だが、兆しから可視化できるほどに東欧と北欧のデザインは今の世界に大きく影響を及ぼしている。と僕は思う。

それほど商業大国アメリカは、コペンハーゲン、ストックホルム、ヘルシンキそしてベルリン、ウィーン、プラハを注意深く見ているように思える。

最後に余談だが「Thoughts on Design」の表紙のデザインはアジアの「そろばん」がモチーフになっているのではないか?と思うのは僕だけだろうか?

M.N.L.

モホリ=ナジ・ラースロー(Moholy-Nagy László )

ここに「ザ・ニュー・ヴィジョン」という本がある。著者はモホリ ナジ ラースロー。

日本では、1967年2月にダヴィッド社から初版発行された。多分今はもう絶版だと思う。

ダヴィッド社はユニークな会社で新宿にある日本の出版社。「ライ麦畑でつかまえて」のJDサリンジャーの日本初訳を1952年に発行したり、ロバート キャパの「ちょっとピンボケ」を1956年に「韋駄天夫人」著者:白州正子を1957年に出版したりとその情報収集力、クオリティーの高さにおいて当時日本有数の出版社だった。

この本「ザ・ニュー・ヴィジョン」は長い間僕が探し求めていたことが書かれてある本で、先日ようやく見つけ出しすぐに購入した。

本の価格は(古書とはいえ)わずか¥87。送料は¥350。 送料が本代の4倍という結果だった。

僕としては¥10,000出しても購入したいほどの価値がこの本にはあるので、送料込みで437円は破格だった。

※出版当時1967年の販売価格は¥640。

1967年の物価は大卒初任給23,300円 牛乳21円 かけそば ラーメン70円 喫茶店のコーヒー80円 映画館450円なので

現在の価格にすれば、この本は新書で4,000 - 5,000円といったところか。

さて、では何が書かれてあるかというと"ある秘密"が書かれてある。

僕はどうしてこの本が「バイブル」として書店のインテリアやデザイン、建築のコーナーに出回っていないのかが不思議でしょうがない。それほど ”新しいものを、デザインを、建築を、世の中を”作る人にとって重要なモノの見方や考え方が書かれてある。

この本はもともと「素材より建築へ」というタイトルで1928年にドイツ語で書かれた。

本は、モホリ ナジがバウハウスで講義や教育を行った1922-1928の間の内容に基づいて書かれてある。その後、アメリカから英語改訂版として1930年にニューヨークにあるブルアー ワレン パトナム社から先のタイトル「ザ・ニュー・ヴィジョン」として発行され、後年(1938年に)W.W.ノートン社から増版された。

だから初版がドイツ語で出て、英訳が出て、ついに日本語訳が出て我々が手にするのに当時40年かかったことになる。そして僕が手にしたのが2018年。

何と初版からすでに90年も経っていることになる。

この本については当時バウハウスの初代校長にしてモホリ ナジを教授として招聘したワルター グロピウスが「モダンデザインの標準文法」と評価し、後に「バウハウスが達成したものの多くは彼の功績による。」と言わしめた。そして今読んでもこの本は「モダンデザインの標準文法」であり、デザインの未来についての予備手段、素材(表面処理・絵画)、ヴォリューム(彫刻)、空間(建築)についての考察方法が書かれてある。それも理論的かつ明白に。

この本「ザ・ニュー・ヴィジョン」は今読んでも「ニュー・ヴィジョンへのアプローチ方法」として新しい発見とともに読める。

90年もの昔に書かれた古書であるにもかかわらず。

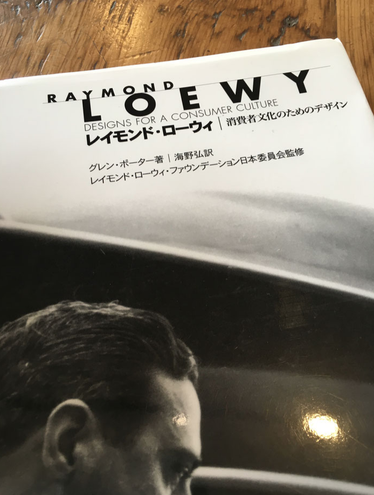

L O E W Y 2017.05.26

レイモンド ローウィが他界して概ね30年が経過した。

とりわけ身近にあるレイモンド ローウィといえばラッキーストライク。この煙草のパッケージデザインは変えようがないほどに洗練されていてアイコニックで、これ以上も以下もないデザインと色彩によってできている。

僕がかつて愛煙していたマルボロもウィンストンもすでに当時のパッケージデザインではなく、ウィンストンにおいてはまるでデザインの迷走が始まったかのごとく拠り所を失っている。

かつて映画「ベティー ブルー」で主人公役のジャン=ユーグ・アングラードが劇中で吸っていた煙草がウィンストンで、これを見て僕は断然ウィンストンのファンになった。映画ベティー ブルーは1986年の制作、奇しくもレイモンド ローウィが他界した年に生まれた映画だった。当時21歳だったチェーンスモーカーの僕はウィンストンを片手にバーボンを飲み、オートバイをこよなく愛し、片岡義男を片っ端から読み漁り、時に栗本薫の書いた小説「キャバレー」を読み、これまた1986年に角川がこれを映画化して上映し、深くジャズにはまり、間もなく手に入れたオーディオセットのレコード盤に針を落とし、マル ウォルドロンを聞いては一人暮らしによって得た自由を最大限に謳歌していた。

1986年から30余年。果たしてあの頃以上に世の中は、日本は、面白くなったのであろうか?

『湾岸道路』

著:片岡義男 1984年3月。

「どこへ行くんだ。」

本が出版され、映画が公開されたあれから34年の月日が流れた。

映画の冒頭で主人公の杉本が芙美子に声をかける。

「どこへ行くんだ。」

そこからこの物語は複雑に紡がれ、杉本は画面から消える。

独り残される芙美子は湾岸道路からハーレーに乗って去る杉本に声をかける。

「それで、どっちへ行くの?」

80年代に書かれた、このシュールな物語は片岡義男の描く長編小説の中でも最高傑作で70年代に若者が求めた「単純な自由」とは違う形の「複雑な自由」を背景に標榜させながら、何かを求めて旅するツーリストではなくトラベラーを主人公としている。

「どこへ?」という問いかけに対し明確な返事を持つことをせず、行き先も定まらない。その先に「人生の答え」や「自らの存在意義」を見出そうとするのは若者の特権ではない。明確な目的を持たず、あてどなく旅する者は「旅それ自体が人生である」という明確な答えをすでに胸中に持っている。だから人はその場所からいなくなる。自由の象徴であるオートバイに乗って。「かっこよさ」、「生き様のかっこよさ」もっと言えば「美学」をここまで描き上げる日本の作家は少ない。

英国のオスカー ワイルド。例えば「ドリアングレイの肖像」を読めば、歯が浮くほどの「美学」がそこにあるが、片岡義男が描く「美学」にはそれが微塵もない。オスカー ワイルドは「誰か僕を見てくれる人」がいないと成立しない場面が多く、それゆえに過剰なナルシスト面が強調されるのだけど片岡義男の描く主人公は「誰かに見せる美学ではなく自分が生きて行くのに必要な美学」な為に、そこにストイックさが混ざり合う。

そのストイックさとは時に「孤独」であったり「やせ我慢」であったりした。「誰かを必要としない生き方」その為にオートバイが必要とされた。

この『湾岸道路』では人と人との関係が淡く。それでいて濃く、ちょうど良い距離感を作っている。東京のオフィス街「丸の内」で起きている普段の日常と、千葉の海岸線をオートバイで北上して旅する非日常感との間にある大きな隔たりは、社会へのコミットと従属について意識させられ、そのことによる問題点をも喚起させられる。

近代の文学というものは欧州と米国において対比をなす。アメリカの文学の多くは起承転結の結の部分で全てを総括し、何かしら人々に啓示を与える。啓示を与えない本はアメリカっぽくない。アメリカでは映画においてそれはさらに顕著に表れていて、啓示を受けた人々は映画館から出た後、何か爽やかな気持ちで、足取りも軽く、心も軽くなり、安心して日常生活に戻ることができる。概ねわかりやすいハッピーエンドで構成されるのがアメリカンなので多くの人がこの気分を味わえる。

方やフランスの場合、場面においてこれ以上ない美しさを表現する事が非常に多いが、顛末において「結局何が言いたかったのか?」と啓示を待っていた人々の心に残るメッセージはないままに終演する事が多い。帰結しない物語は実に現実的で、その上啓示を与えるなどということは一切ない。だから映画を観終わって何も考えない人は「さっぱり訳がわからない」となるし、何かしら考える人は「何を言いたかったのだろうか?」と思考する。「何を言いたかったのだろうか?」と人々に思考させるのがもっとも文学的な物語であって、この答えは人それぞれの解釈によって様々あり決して正解は一つではない。というのが面白さの肝になる。だから映画を見た後、脳に軽い疲れがおこる。読書の場合は眠くなる。

たくさんの解釈、たくさんの正解、たくさんの評論、幾重にも重なる見え方の違い、そんなモノが内包されているものは寿命が長い。

一つの解釈、一つの答え、一つの論評。単純明快に誰もが見て喜ぶモノ。そんなモノは寿命が短い。

片岡義男の描く物語は、アメリカ的でありフランス的であり、日本的でもある。

そして片岡義男的なモノは世界に類を見ない。非常に稀な文学だと僕は思う。

「反知性主義」もっと単純に例えれば今しか考えていない、さらに言えば後先の事などまるで考えていない刹那な物語。

しかしながら、誰よりも今を生き、この瞬間と言う時を重ねて生きていく。名匠ブルース ブラウンが描いた「ザ エンドレス サマー」の様でもある。

「どこへ行くんだ。」

映画公開から34年経った今でも、この冒頭のセリフは僕の頭から離れない。こんな小説は後にも先にもこれしかない。

今も解けない魔法がかかったまま、この物語のテーマを僕は考え続けているのだろうか。